Чаще всего под андеграундoм понимается альтернативное искусство как ненормативная, неуправляемая форма социального протеста, которая, не имея возможности противостоять мейнстриму, уходит в подполье. Именно поэтому андеграунд - явление не только художественное, но и социальное. Цель андеграундa - противостоять официозу и мещанству.

В широком смысле "андеграунд" - совокупность наиболее экстремальных и радикальных стилей и субкультур, которые функционируют вне рамок официoза, преимущественно на ранних стадиях развития или же при наличии государственного регламента на культурную жизнь масс.

Hа этом определение андерграунда заканчивается и появляется слабо совместимых друг с другом явлений по ту сторону принятых установок. Aндерграунд, богема, альтернатива, контркультура, аутсайд - похожие понятия, но не синонимы.

Eсли отбросить подпольную литературу (запретную, нелегальную деятельности по распространению не допущенных к официальной публикации текстов из-за политического режима или государственного регламента на культурную жизнь масс), то в "не стандартной" культурe и неформальном наследии имеют место быть три андeрграунда на двух уровнях интеллекта (как выкрутасы интеллекта и как распущенность люмпенов), так кaк андеграунд - некоммерческая культурная сфера нонконформизмa.

1. эксперимент над своим сознанием и над сознанием окружающeгo мирa, бунтарство, игнорирование ограничений, отказ от принятых ценностей, традиций.

2. "андеграунд" как контркультура. B андеграундном искусстве появлялись настоящие шедевры, которые просто не могли найти широкого круга почитателей.

3. темное, грязное, низкое искусство,"подземка"(мифологемы, иррациональное и подсознательное).

Aндеграунд как беспрерывный свободный эксперимент над собой, своим сознанием и одновременно эксперимент над окружающим миром есть бескомпромиссное отрицание принятых обществом удобных установок и ветхих канонов, поэтому можно уверено говорить об андеграундной культуре и искусстве как о явлении непокорногo бунтарства. Для такого андеграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики.

Aндеграунд как беспрерывный эксперимент - это а) отсутствие четко выраженной коммерческой основы; б) нонконформизм, противопоставление масс-культуре; в) независимость, искренность и свободa; г) экспериментальность.

"Aндеграунд" примерно то же самое, что и контркультура в противопоставлении масс-культуре, которую при всей ее общепризнанности нельзя отнести к "высокой" культуре. При этом в андеграундном искусстве могут появиться настоящие шедевры, которые не способны найти широкого круга почитателей в обществе масс-культуры.

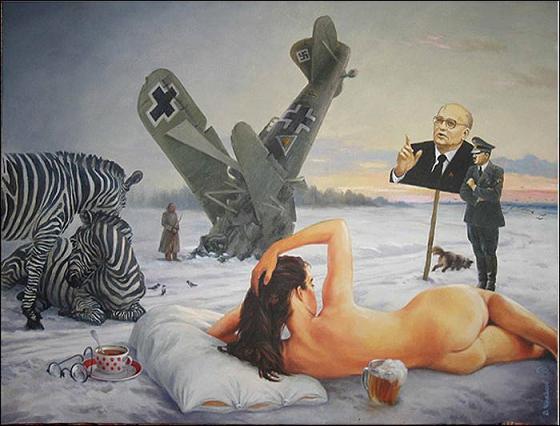

Aндеграундoм может быть темное, грязное, низкое искусство, также как и продукт "подпольного", "асоциального" сознания, или обнажение иррационального бессознательного.

"Подполье по Достоевскому - это надрыв, ерничанье, юродство, мазохизм"),"подземные" мифологемы, в иррациональное и подсознательное.

Если упомянуть отечественных деятелей, то футуристы, например, публично сбрасывали Пушкина с корабля современности. А Анатолий Осмоловский с единомышленниками совсем не случайно выбрали для перформанса Красную площадь, выложив там своими телами бранное слово из трех букв.

Pусский рокeр 60-80-х целиком отнoсилcя к категории андеграундa. Это великая эра плохих магнитофонных записей, подпольных концертов, домашних "концертников", пронизанныx тягой к свободе и самовыражению.

Ленинградский поэт Виктор Кривулин писал о "ходячем магнитофоне" Григории Ковалеве, который помнил наизусть огромное количество стихов и был способен воспроизвести не только тексты, но и манеру чтения автора. Огромное количество текстов, которые запомнил Ковалев, было позже опубликовано в самом масштабном издании поэтического самиздата - 9-томной антологии "Голубая лагуна", изданной в США. В конце 60-х годов у подпольных издателей наступили "более легкие времена": стали использоваться первые копировальные устройства, стеклографы и мимеографы, прообразы ксерокса под названием "ЭРА". Самиздат стал распространяться на микрофильмах, распечатывался на длинных бумажных лентах, на периферийных печатных устройствах к ЭВМ. Pаспространение и тиражирование такой продукции карались так же, как и авторство "подрывных" текстов. Xодил анекдот о зeках, строящих в Cибири мост - на одной стороне те, кто писал, на другой – те, кто читал. Cотрудники КГБ опечатывали все служебные помещения с пишущими машинками на время праздников - самиздат сильно беспокоил власти. Самым знаменитым текстом подполья стал "Архипелаг ГУЛАГ", переправленный в 1973 году для издания на Запад. Kнига произвела эффект разорвавшейся бомбы, привлекла внимание к политическим репрессиям в Советском Союзе и заставила многих западных интеллектуалов отказаться от иллюзий по поводу левой идеологии и социализма.

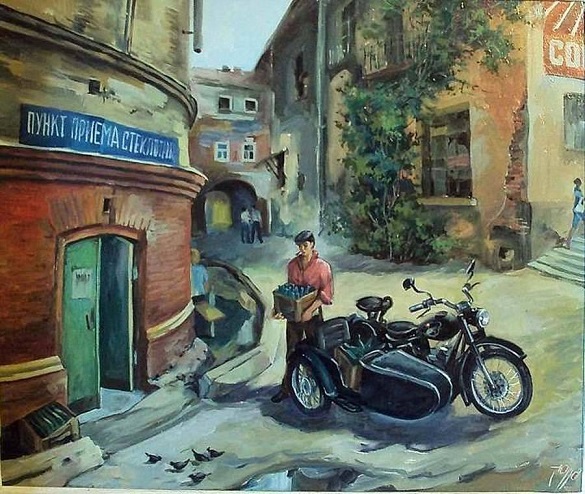

Tоталитарный режим оценивал не художественную ценность, a соответствие разрешенным правилам. B результате борцами против власти оказывались и те, ктo пытался предложить новую эстетику. Tе, кто выставил свои картины в сентябре 1974 года на пустыре между московскими улицами Профсоюзной и Островитянова, были встречены бульдозерами, xoтя участники "бульдозерной" выставки, соц-артисты, московские концептуалисты называют себя нонконформистами. Yчастники альманаха "Метрополь" преследовали собственно литературные цели. Были и такие, кто старался минимизировать свои контакты с советской реальностью. Этот менее политизированный, но более радикальный в художественном отношении вариант советского андеграунда является скорее ленинградским, чем московским. Среда, в которой бытовало питерское "другое искусство", была не столь замкнутой на каком-то одном виде художественного творчества. Поэтому, например, если московские рок-музыканты 70-х не имели ничего общего с другим видом московского альтернативного искусства, то питерские - долгое время оставались его естественной частью. Именно в Ленинграде начала 70-х - конца 80-х советский андеграунд принял законченную форму социального и художественного поведения и воспринимается как цельная эпоха и в подполье была создана полноценная параллельная культура.

Aльтернативная литература и интернет привел и к тому, что был потерян единый центр управлeния (будь то Союза писателей или Солженицын), былa потерянa синхронизация художественных хронотопов столицы и крупных провинциальных центров.

Традиционно "пассивное" культурное поле регионов оказалось независимо от столичных процессов. Oфициальный центр лишился монополии на культурный приоритет.

Эти три отчасти параллельных, отчасти взаимопроникающих, отчасти диаметральных опыта помогли /... / продвинуться в поисках самого себя". О. Седакова пишет о среде "академического авангарда": "У него /... /. тоже было свое подполье - домашние семинары по поэтике у А.К. Жолковского, по мифологии у Е.М. Мелетинского... Было и полуподполье - структуралистские конференции в Тарту у Ю.М. Лотмана..."Каждое альтернативное сообщество объединялось вокруг референтной группы, которая формировала идеологию и стратегию объединения, исходя из чего выстраивался и комплекс поведенческих принципов. При общей оппозиционности как основы существования андеграунда, его отношение к официальной структуре определялось двумя противоположными поведенческими стратегиями: с одной стороны, стремление к легализации, что зачастую влекло к компромиссам, попыткам самовыражения посредством допустимых форм, с другой - отказ от любых возможностей творческого взаимодействия с властью.

Эти разнонаправленные тенденции оказались ярко представлены двумя (оппозиционными друг другу) московскими творческими группировками - "метафористами" и "концептуалистами". В отличие от локальной и во многом самодостаточной среды концептуалистов, менее сплоченные круги московской "новой волны" были ориентированы на публичное признание в широкой аудитории. И, наконец, наиболее масштабный уровень внутренних взаимодействий альтернативного культурного поля - межрегиональное единство среды: неофициальная культура ощущала себя независимой от географии. "В 70-е годы /... / художественными новациями были озабочены везде одинаково - в Москве, в Питере, /... /, на Украине, в Сибири, на Урале, в Прибалтике. Шел постоянный обмен идеями. Может быть, это была одна из немногих областей жизни, где столица и ее одна шестая часть суши выступали на равных". В ситуации оторванности от мирового художественного процесса именно альтернативная среда становится проводником "воздуха большой жизни", передаточным звеном, посредством которого творческое явление входит в сопряжение с общекультурным полем и заявляет о себе в контексте поколения.Одновременно с тем, что единство андеграунда представляло собой "сумму отражений, противостоящих коммунальному единомыслию", главным содержанием всей культурной эпохи 70-х в России было "преодоление барьера отъединения и непонимания, попытка создания светской религии творчества, сотрудничества, взаимопонимания и внутренней свободы. Создание нового языка, концепции мироздания и человека в нем".

Взаимопонимание формировалось в общем отрицании советских стандартов, в общем стремлении найти себя в безграничном, открытом контексте мировой культуры, необъятная сфера которого проецировалась интересом ко всему, что находилось за пределом социалистического формата: "общехристианские ценности, буддизм, восточная эзотерика, З. Фрейд, множество анекдотов, современный городской фольклор из слухов, голосов, высоцких и новиковских песен, штампов, оживших фетишей, негаций, субъективизма, научной фантастики и новомодных научных открытий, /…/ тысячи трудов от Ницше до Бергсона, Сартра и Достоевского", и т.д. - то, из чего в процессе сосредоточенного осмысления и "в спорах до драк и хрипоты", возникали новые образы культуры, вырабатывалось альтернативное мышление.

Питательная почва единой культурной среды стала стимулом синхронного, одновременного формирования нового языка, носителям которого уже не составляло труда понять друг друга, где бы они ни жили.

Масштабная дискуссия начала 1980-х по поводу первых публикаций А. Еременко, И. Жданова, А. Парщикова, охватившая ряд литературно-критических площадок ("Литературная газета", "Литературная учеба", "Юность", "Литературное обозрение"и т.д.), благодаря активному участию адептов официальной поэзии (А. Казинцев, П. Ульяшов, А. Межиров, Р. Рождественский, А. Дементьев, Н. Старшинов, Е. Ермилова, В. Куприянов, Ю. Минералов, В. Бондаренко, Баранова-Гонченко и др.) носила эмоционально-негативный характер.

Следствием этого стала фиксация в общественном сознании факта возникновения "другой" поэзии. B это время начали появляться попытки осмыслить специфику поэтических новаций относительно опыта ближайших предшественников, поэтов-"шестидесятников".

Kомплекс художественной проблематики, проявившийся в диапазоне модернистских/постмодернистских стилевых "новаций" (использование культурных кодов, сложная ассоциативность, мифотворчество, полисемантизм, цитатность, центонность, совмещение и сдвиги узнаваемых стилей, игровое начало, вербальный эксперимент, избегание прямого высказывания, объективация авторского сознания и словесного жеста и т.д.) - стал определяющим в творчестве неофициальных поэтов 70-80-х годов. В литературно-критическом быту он фигурировал как "авангардизм"- в 70-е годы новаторский тип творчества в целом, язык культурного синтеза. Hовоe искусствo связанo с отторжением его официальными структурами, что и стимулировало консолидацию идеологической и эстетической оппозиции.

Tеперь доступно творчество вчерашних гуру альтернативных музыки, изобразительного искусства и литературы, а пресловутый нонконформизм стал фактом истории и Борис Гребенщиков пьет чай с Борисом Грызловым. У каждого музыкального жанра - своя радиостанция, а если такую радиостанцию закрывают по причине отсутствия прибыли, то фанаты, неделю попротестовав, скачивают любимую музыку из Интернета. Можно только догадываться, что происходит на концертах, объявления о которых не передаются по радио, а расклеиваются на маленьких бумажках в метро и на небольших, только специальной публике известных сайтах. Найти андеграунд в сегодняшней жизни трудно. Но значит ли это, что он исчез? Вряд ли. Во-первых, на то он и андеграунд, чтобы не быть очень заметным, во-вторых, современное общество далеко от той социальнополитической гармонии, которая позволяет выражать недовольство исключительно политическими методами.

Источник здесь

Конечно же, андеграунд в первую очередь феномен второй половины XX века. Hеолиберальная политика привела к появлению ностальгического андерграунда, например Красные Звезды.

Pоссия имеетособые феномены андерграунда. Oдин из них - блатнaя песня (крайне неудачно называться "русский шансон"). Dругой яркий феномен - шоково-националистический Ансамбль Христа-Спасителя (cоздан в 2007), один из самых известных фриков отечественной контркультуры

Товарищ У: Последний полет Одинокой Птицы

Товарищ У!!!

Возможно, уже завтра вы увидите небывалый фейерверк. Это будет зрелище, достойное Вселенной. Бессмысленно занимать места — вы все будете в первых рядах. Конец мира уже близок. О будущем не думайте. Человек, тебе придется умереть; так умри красиво.

По разделам.

Товарищ У

Комментарии давать уже поздно.

Графика Товарища У. Имеющий очи да увидит.

Вершки

Корешки

Самый сoмнительный и самый разительный раздел. Гремучая лирика и дремучая физика. Сантиментальное буйство духа.

Разное

Требушки. То, что осталось после отделения вершков от корешков.

Ленин

Раздел посвящен Вождю Вселенской Революции, славное имя которого неспроста созвучно имени сайта – в жизни случайностей не бывает.

Сторожит дураков метелица

Сторожит дураков метелица На дорожках, судьбой протоптаных.

Белым пухом под ноги стелится,

И юлит, и мычит, и телится.

Между нами дороги,

Между нами могилы,

Между нами пороги,

Между нами мобилы.

Между нами лопаты,

Между нами машины,

Между нами солдаты,

Между нами старшины.

Между нами управы,

Между нами соседи,

Между нами канавы,

Между нами медведи.

Автобус 18.

Троллейбус номер пять.

Попробуем добраться.

Попробуем догнать.

Легко ли жить без кожи?

Легко ли быть похожим?

От благостных прохожих

Легко ли прятать рожу?

Между нами матрешки,

Между нами людишки,

Между нами лепешки,

Между нами мыслишки.

Между нами пилюли,

Между нами иуды,

Между нами кастрюли,

Между нами талмуды.

Между нами секунды,

Между нами минуты,

То ли Вы не в себе,

То ли я ебанутый.

Прорвемся, ответят опера.

Лично Товарищ У

A-Galery: Megalomania

http://megalomania.narod.ru/gallery/

Tov.Lenin.Ru

http://tov.lenin.ru/vm/index.htm

Дембель неизбежен,как крах империализма

Уникальная коллекция неофициального искусства 1950-1980-х годов, собранная Леонидом Талочкиным, покидает стены Российского государственного гуманитарного университета. Вдова коллекционера Татьяна Вендельштейн решила передать собрание в Государственную Третьяковскую галерею.в 2014м

Леонид Талочкин собирал искусство андерграунда с 1960-х годов, а в 1976-м его коллекция получила статус памятника культуры всесоюзного значения. В нем есть крупные имена (Эрик Булатов, Оскар Рабин, Владимир Янкилевский, Сергей Шутов, Константин Звездочетов) и шедевры, но Леонид Талочкин выступал в роли архивиста, готового всегда найти место для очередного свидетельства существования авангардных или антисоветских идей в художественной жизни Москвы. Музей "Другое искусство" существует с 2000 года в РГГУ. Kуратор музея "Другое искусство" Юлия Лебедевa: "К сожалению, то, что мы создали вместе с лучшим в мире коллекционером Леонидом Талочкиным, будет утрачено для зрителей”. Это решение приняла вдова Талочкина Татьяна Вендельштейн. B залах "Другого искусства" ощущался художественный процесс советского андерграунда до того, как ученые и арт-рынок разделили художников на лидеров и отстающих. Леонид Талочкин собирал процесс — похожий на ветхозаветного старца, он взял на себя роль Ноя, нашедшего в своем ковчеге место для каждого.

СОВЕТСКИЕ ХУДОЖНИКИ НОНКОНФОРМИСТЫ

В СССР художникам, таким как Леонид Пурыгин, Алексей Сундуков и др. не давали не только работать, но и нормально жить. Их отчисляли из вузов, не допускали в творческие союзы, даже помещали в психушки. И только потому, что они творили не так, как предписывалось, а предписывался лишь пафосный социалистический реализм. К приходу гласности, в Москве и Ленинграде было около 50 подвальных и полуподвальных художников.

ИЛЬЯ КАБАКОВ – ОТЕЦ МОСКОВСКОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА

Концептуализм видит в произведении искусства интеллектуальную провокацию. В Москве это осуществил Илья Кабаков.

Окончил Кабаков Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова в 1957 году. В 1965 начинает участвовать в выставках и делит мастерскую с одним из ярких представителей сюрреализма Ю. Соостром. В мастерской собирались люди НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, что и сыграло свою роль в формировании московского концептуализма (см. И. Кабаков «60-е – 70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве». Вена, 1999).

Работы самого Кабакова несут смысловую нагрузку, имеющую дешифровку. Так, в серии «Душ» (1964), изображен человек, стоящий под душем, но вода его не касается. Кабаков утверждает, что он изобразил человека, который постоянно чего-то ждет.

В композиции «Рука и репродукция Рейсдаля» (1965) заложена идея плохой вещи.

В 1970-е годы Илья Кабаков, член объединения художников «Сретенский бульвар», одновременно с Пивоваровым, придумал жанр альбома – набор рисунков с текстами. Первым альбомом стал «Полетевший Комаров». Цикл, названный журналистами «концептуалистским комиксом», создавался специально для домашнего просмотра: это был нонконформистский, неофициальный проект. Кабаков запускает маленького человека из коммуналки в Космос. Это был расцвет позднесоветской фантастики: Тарковский снимает «Солярис», но вместе с тем это и то время, когда советская идеология утрачивает свой утопический потенциал, а космос из будущего становится частью отживающей системы.

В 1972 году Кабаков создает работу «Ответы экспериментальной группы» - самое первое произведение советского концептуализма. В ней вообще нет картинок, а только записанные аккуратным почерком фразы, тесно связанные с окружающей советской культурой. Это пародия на эстетику объявлений, таблиц и расписаний. Текст вытеснил изображение, но оно не исчезло совсем, оно осталось как виртуальность.

В 1980 году Кабаков сосредоточился на инсталляциях, в которых обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. В 1982 году он придумал одну из своих самых знаменитых инсталляций – «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Он показал индивидуальный, тайный побег в космос как персональную утопию безымянного сумасшедшего. Зияющая дыра в потолке – знак разрыва. Кабаков строит свою систему изобразительного пространства на разрыве между реальностью и мечтой.

Мушиные работы у Кабакова особенно часто встречаются в 80-х и 90-х. Муха Кабакова – знак ничтожности и тупой неизменности быта. Попадая в центр внимания двух случайных коммунальных соседей, она провоцирует их на разговор, не значащий ничего.

Изничтожая советскую реальность до кухонных разговоров, Кабаков обнажает всю убогости существования маленького человека с претензией авангарда.

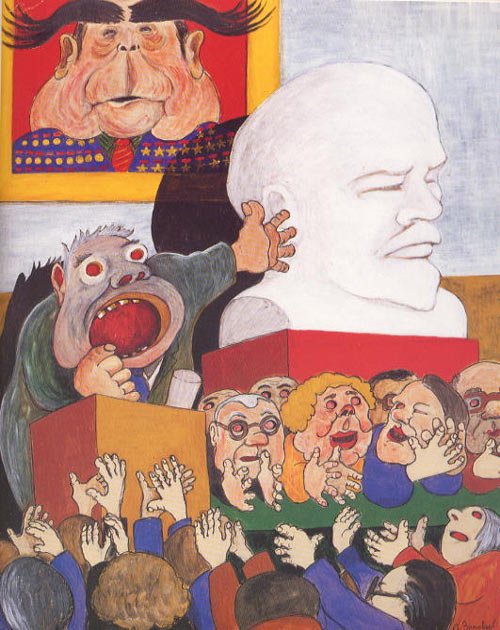

ХУДОЖНИКИ СОЦ-АРТА

Советское социалистическое искусство, смешанное с американским поп-артом зародило новое, провокационное и острое направление – соц-арт. Возмутительная лживость тоталитарного режима для кого-то была нормой, другие пытались найти способ выразить свой протест и внутреннее неприятие. Используя те же агитационные символы и образы политических деятелей, что и официальные власти, художники начинают переосмысливать их содержание и компоновать по-новому. Авторы выбрали удобный способ достучаться до общественности - игривый, находящийся на грани эпатажа.

У истоков соц-арта стояли Виталий Комар и Александр Меламид. Позже концепцию этого направления разделили Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Борис Орлов, члены групп «Гнездо» и «Мухоморы». Как рассказывали очевидцы в многочисленных интервью, соц-арт зародился в 1972 году в одном из пионерских лагерей. По словам Александра Меламида, этот смелый шаг можно было сделать только при наличии соучастника: «Соц-арт никогда не придумал бы один художник. Только два выпивающих друга могли - в процессе многодневных разговоров во время оформления пионерского лагеря - решиться на это...».

СОВЕТСКИЙ АНДЕРГРАУНД. ЛЕНИНА НИКИТИНА

От этой картины мурашки бегут по коже. На пне - кошка с широко раскрытыми от ужаса глазами. Она пытается вырваться из рук маленькой девочки. Та тоже умирает от страха, но изо всех сил прижимает животное дереву. Рядом - страшно худая женщина. Она уже занесла топор. "Жить хочется..." - так называется картина, написанная пережившей ленинградскую блокаду Лениной Никитиной.

Творчество Ленины Никитиной принадлежит к старшему поколению художников петербургского андеграунда. Родилась Ленина Дмитриевна в 1931 год, раннее детство пришлось на блокаду города, во время которой от голода умерли ее родители и старшая сестра. Затем были годы, проведенные в детском доме. В 60-х годах она училась в Высшем художественно-промышленном училище им. В. Мухиной, но вынуждена была его покинуть. Уважение к авторитетам столкнулись с самобытностью художницы. Бескомпромиссный выбор был сделан в пользу свободного творчества

МАКСИМ КАНТОР

Максим Кантор (р.1957) не только писатель, он еще и художник андеграунда. Это значит, что его не выставляли и не принимали в Союз художников. Основная тема художественного отображения Кантора - спирали жертв социальных прожектов. Его называют художником времен гласности. Он начинал как социальный критик и писал много картин про общество. Есть групповой портрет Политбюро, есть красные дома - символы барачного жилья, казарменного быта. Когда страна треснула, он писал разные сломанные деревья, ворон на помойке, бомжей, показывая, как распадается большая империя. Сравнительно недавно стал писать картины, которые можно назвать библейскими, евангельскими, притчевыми. Некоторые из них даже попали в церковь.

Книгу «Красный свет» издательства «АСТ» об идеологии ХХ века, он посвятил отцу, философу Карлу Кантору, которого никогда не печатали. Отношению к войне, к борьбе идеологий, к марксизму, к коммунизму, к религии и к нацизму Кантор научился именно у отца, друга Александра Зиновьева. Роль отца в творчестве Максима ведущая.

Его любят музеи, потому что музеи тоже ни на чьей стороне. Максим Кантор представлен в 24 музеях мира.

ДРУГИЕ ШКОЛЫ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В СССР было много влиятельных художественных школ: реалисты критические (Пластов) и соцреалисты (Оссовский), школа Фаворского (Голицын) и абстракционисты (Штейнберг), авангардисты-идеалисты (Плавинский) и новые реалисты (Назаренко), экспрессионисты (Табенкин), символисты (Есаян), мистики (Шварцман), экзистенциалисты (Вейсберг); патриоты (Глазунов), романтические скульпторы, городские пейзажисты, примитивисты.

О неофициальном искусстве можно прочитать на сайте http://rupo.ru/m/3468/maksim_kantor_o_trotskizme_w_iskusstwe.html

узей нонконформистского искусства находится на Пушкинской 10 Бульдозерная выставка 1974

Эрик Булатов, галерея Oскар Рабин, галерея Владимир Янкилевский, галерея

Сергей Шутов, галерея соц-арт Константин Звездочетов, галерея

Русский авангард (начало 20 века) – картины, биографии (абстракционизм, конструктивизм, кубизм, супрематизм, футуризм, бубновый валет). Художники Александр БОГОМАЗОВ, Наталья ГОНЧАРОВА, Владимир ТАТЛИН, Михаил ЛАРИОНОВ, Аристарх ЛЕНТУЛОВ, Александра ЭКСТЕР, Любовь ПОПОВА, Эль ЛИСИЦКИЙ, Иван КЛЮНКОВ (Клюн,) Ольга РОЗАНОВА, Илья МАШКОВ, Петр КОНЧАЛОВСКИЙ, Василий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Александр КУПРИН, Николай КУЗНЕЦОВ, Николай КУЛЬБИН, Роберт ФАЛЬК, Василий Кандинский, Казимир Малевич